特色ある教育・研究・取組

川崎学園ネットワークによる教育環境

本学をはじめ、川崎医科大学、川崎医科大学附属病院、川崎医科大学総合医療センター、川崎医科大学高齢者医療センター、川崎医療福祉大学、川崎医科大学附属高等学校、かわさきこども園から成る「学校法人川崎学園」、さらには関連施設である専門学校川崎リハビリテーション学院も含め、西日本随一といわれる一大ネットワークを形成しています。

「川崎学園ネットワーク」による、密接に連携した指導体制のもと、医療福祉の現場での豊富な臨床(臨地)実習を受けることができます。本学卒業生が、医療福祉の現場で即戦力としての評価が高いのも、この「川崎学園ネットワーク」の総合力によるものといえます。

カリキュラム

看護学科

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |

|

基礎分野 |

自然科学入門

統計学

情報処理演習

化学

生物学

保健医療福祉概論

倫理学

文章表現

心理学

人間関係論

家族社会学

健康体育基礎理論

健康体育基礎演習

基礎英語Ⅰ

基礎英語Ⅱ

|

英語リーディング | |

|

専門基礎分野 |

人体の構造と機能Ⅰ~Ⅳ 生化学 臨床栄養学 臨床薬理学 病理学総論 臨床微生物学総論 病態治療学Ⅰ~Ⅲ 医学概論 健康科学概論 | 看護解剖生理学 病態治療学Ⅳ・Ⅴ 臨床検査学・放射線学総論 衛生公衆衛生学 | 看護関係法規 社会福祉学総論 医療ソーシャルワーク論 |

|

専門分野 |

看護学概論 看護キャリア論 基礎看護援助論Ⅰ~Ⅳ ヘルスアセスメント 地域・在宅看護概論 看護フィールドワーク論 成人看護学概論 老年看護学概論 小児看護学概論 母性看護学概論 精神保健と精神看護学概論 基礎看護学実習Ⅰ | 臨床看護援助論Ⅰ~Ⅲ 看護過程論 地域・在宅看護総論 地域・在宅看護実践 ケアマネジメント論Ⅰ・Ⅱ 成人看護援助論Ⅰ~Ⅴ 周術期看護論 臨床看護アセスメント 高齢者援助論Ⅰ・Ⅱ 終末期看護論 小児看護援助論Ⅰ・Ⅱ 家族看護論 母性看護援助論Ⅰ・Ⅱ 保健指導論 精神看護援助論Ⅰ・Ⅱ 薬物療法と看護 看護管理と医療安全 基礎看護学実習Ⅱ | 看護研究 災害看護学 看護倫理学 総合看護演習 地域・在宅看護論実習 成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ 老年看護学実習 小児看護学実習 母性看護学実習 精神看護学実習 看護の統合と実践実習 |

医療介護福祉学科

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |

|

基礎分野 |

保健医療福祉概論 文章表現 心理学 自然科学入門 健康体育基礎理論 健康体育基礎演習 情報処理演習 統計学 基礎英語Ⅰ | ||

|

専門基礎分野 |

人体の構造と機能 医療倫理学 高齢者の看護と介護 | 老年医学 保健医療サービス 口腔機能管理 介護予防運動指導 医療介護福祉総合演習Ⅰ・Ⅱ | 医療介護福祉総合演習Ⅲ・Ⅳ |

|

専門分野 |

人間の尊厳と自立 社会福祉の原理と政策 利用者理解 介護とは何か コミュニケーションⅠ・Ⅱ 生活支援 生活支援(食生活)Ⅰ・Ⅱ 介護技術Ⅰ~Ⅳ 介護過程の基礎 介護過程の展開Ⅰ・Ⅱ 介護総合演習Ⅰ-1・Ⅰ-2 介護実習Ⅰ-1・Ⅰ-2 こころとからだのしくみⅠ~Ⅳ 発達と老化の理解Ⅰ・Ⅱ 障害の理解Ⅰ 医療的ケアⅠ | 人間関係とコミュニケーション チームマネジメントⅠ 社会と制度の理解Ⅰ・Ⅱ 社会学と社会システム 異文化理解 尊厳を支える介護 介護労働者の健康管理 終末期の介護 リハビリテーション論 生活支援(衣生活・住居) 障害に応じた介護Ⅰ・Ⅱ 介護過程の展開Ⅲ・Ⅳ 介護総合演習Ⅰ-3・Ⅱ 介護実習Ⅰ-3・Ⅱ 認知症の理解Ⅰ・Ⅱ 障害の理解Ⅱ 医療的ケアⅡ・Ⅲ | |

|

医療系分野 |

疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ・Ⅱ 生活支援のための運動学・リハビリテーションの知識 福祉用具と住環境 認知症のある人への生活支援・連携 心理的支援の知識・技術 医療心理学 介護技術Ⅴ 医療介護福祉実習指導 医療介護福祉(病院実習) 地域包括ケアと介護 地域介護実践実習指導 地域介護実践実習 介護管理 チームマネジメントⅡ 医療福祉施設経営論 |

充実した実習

<川崎学園内の実習先紹介>

川崎医科大学附属病院、川崎医科大学総合医療センター、川崎医科大学高齢者医療センターの3つの大学病院を有する川崎学園をはじめ、連携する施設で質の高い実習を行います。様々な専門職種が連携するチーム医療を実際に体験しながら学ぶことができます。

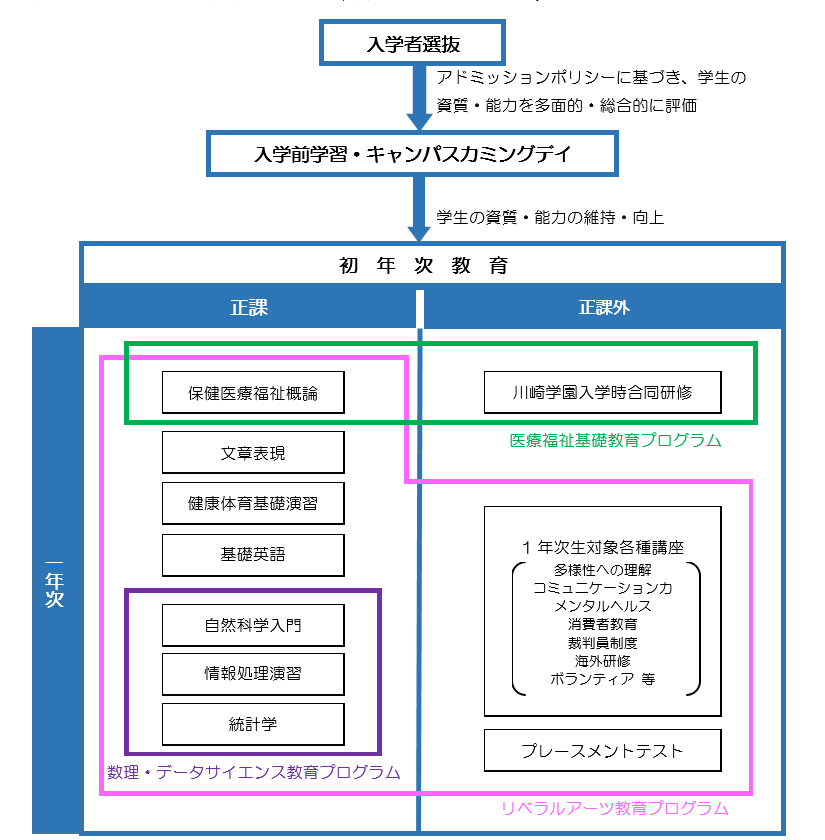

入学前教育・初年次教育の取組

本学は入学前教育および初年次教育に学科横断的に取り組んでいます。

◎入学前学習

入学予定者を対象とした入学前学習課題として、「Kラーニング」と「Dラーニング」があります。これらは、入学後の学修を円滑にするために、高校までの学習の基本的事項を復習することと、それぞれの進学先の学科に関連する専門分野への興味と関心を深め、学習意欲を高めることを目的として実施します。「Kラーニング」は川崎医療短期大学、川崎医療福祉大学および川崎リハビリテーション学院が共同で実施する3校合同の課題です。「Dラーニング」は川崎医療短期大学が独自に実施する課題で、学科ごとの特性や専門性にあわせた課題となっています。本学合格日から入学日まで、計画的に学習を継続できるよう工夫されています。2回開催される「キャンパスカミングデイ」の中で、説明や相談等を行い入学予定者の皆さんがスムーズに取り組めるよう本学教員がサポートをします。

◎初年次教育

本学が初年次教育として特に力を入れているのは、「健やかな心と体をもつ」「多様な人々を理解し共感する心を育む」「医療福祉人としての高い倫理観と責任感をもつ」という教育目標の基礎づくりです。本学の初年次教育は、将来優れた医療福祉人になるための礎となる、幅広い知識や多角的な考えを学ぶ基礎的態度を養います。

本学では各学科の専門科目に加えて、2学科共通の総合教育プログラムとして、(1)医療福祉基礎教育プログラム、(2)リベラルアーツ教育プログラム、(3)数理・データサイエンス教育プログラムを準備しています。

(1)医療福祉基礎教育プログラム

本学に入学後、学生が3年間主体的に学び、その資質・能力を伸長するためには、建学の理念、大学の理念、「医療福祉」の概念について理解し、医療福祉人としての必要な知識・教養・倫理観および社会人基礎力を修得することが必要となります。そうした教育を行うために、本学では正課として「保健医療福祉概論」の授業と、正課外研修である「川崎学園入学時合同研修」を、医療福祉基礎教育プログラムとして位置づけています。

「保健医療福祉概論」では、本学の理念やポリシーを理解することから始まり、「医療福祉」の意義や職務について学びます。また、対人関係関連職種として必要とされる「社会人基礎力」の中のコミュニ―ケーションの基本についても理論と実践両面から学習します。また、幅広い知識を持ち、多角的な視点から物事を考えられるよう「地域医療の中でのチーム医療」から国際的なレベルでの対応が必要な「臓器移植」「地球温暖化」などについても背景や要因、対策などについて考えていきます。

「川崎学園入学時合同研修」は、川崎医科大学、川崎医療福祉大学、川崎リハビリテーション学院と合同で開催しています。ここでは医療福祉人を目指す多岐にわたる学科学生との交流を通して、それぞれの職種の役割や多職種連携の重要性を学びます。

(2)リベラルアーツ教育プログラム

リベラルアーツとは日本語に翻訳すると「一般教養教育」になり、「専門教育」を学ぶ前段階に学修するものという捉え方をされてきました。リベラルアーツの起源はギリシャ/ローマ時代にさかのぼり、「自由七科」すなわち・文法・弁証・修辞・算術・幾何・天文・音楽と言われています。

近年、急速なテクノロジーの発展やグローバル化によって、社会がより複雑化し、専門領域に特化した知識・実践力だけでは十分とは言えない状況になってきました。そこで、幅広い学問の視点をみつけ、さまざまな角度から物事を考えられる柔軟な思考を育み、課題に挑戦していけるような資質や能力の涵養を目指す目的でリベラルアーツ教育が大学教育として注目されるようになってきました。

本学でも「保健医療福祉概論」、「文章表現」、「健康体育基礎演習」、「基礎英語」および後述する「数理・データサイエンス教育プログラム」の授業科目を開設し、人文・社会学系と自然科学系の科目を横断的に学び、学習の幅を広げる文理横断・文理融合教育を実施しています。

また、正課外でも1年次生を対象に、「多様性への理解」、「コミュニケーション力」、「メンタルヘルス」、「消費者教育」、「裁判員制度」、「異文化理解」、「ボランティア」等について学内外から豊富な講師陣を招き各種講座を開講します。これにより多様性を受容する態度や異文化の理解、社会的責任や豊かな人間性を備えた医療福祉人の育成を目指します。

同時に、入学後、1年後、2年後と継続して「プレースメントテスト」を実施し、学修成果を確認していきます。

(3)数理・データサイエンス教育プログラム

昨今ICTの急速な発展に伴い、あらゆる事象から得られるデータや論証が社会の中で活用され、社会を変革させています。そういった中で、数理・データサイエンスは重要な学問になり、これからの社会を担う人材にとって不可欠なものとなってきています。看護や医療介護福祉の分野でも蓄積したデータがエビデンスとなり、また得られた分析結果が有効に活用されることで、より患者・利用者に適した医療福祉を提供できるようになってきました。本学では、リベラルアーツ教育プログラムに、数理・データサイエンス教育プログラムとして「情報処理演習」、「統計学」および「自然科学入門」を位置づけ、これからの時代に対応した多角的に物事をとらえ科学的に分析する資質や能力を育んでいます。

オープン教育リソース

本学では、授業内容の一部をオープンな教育リソースとして一般に公開しております。本学の教育活動の一端をご覧いただくとともに、自主学習ツールとしてもご活用ください。

看護学科小児の安全管理に活用できる教材を紹介します。

臨床看護アセスメント「小児看護における気づきと解釈トレーニング」-小児の安全管理

医療介護福祉学科介護福祉士が行う医療的ケアについての学びに活用できる教材を紹介します。

高大連携の実施

連携教育

大学レベルの教育を履修する機会を提供

学習意欲・進路意識の高揚と個性の一層に資するために

県立和気閑谷高等学校

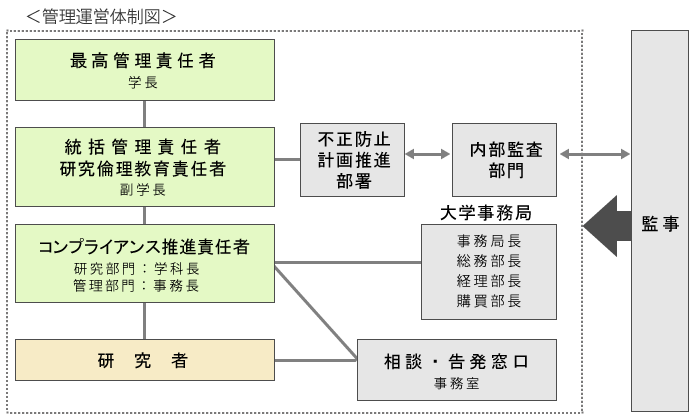

公的研究費に係る取組

公的研究費の不正防止に関する基本方針

本学は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)に基づき、公的研究費の不正防止に関する基本方針を以下のとおり定めています。

1.責任体制の明確化

公的研究費を適正に運営・管理するための体制を以下のとおり整備する。

(1) 最高管理責任者:学長

大学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について、最終責任を負う者

(2) 統括管理責任者:副学長

最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について、大学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者

(3) コンプライアンス推進責任者:学科長、事務長

各学科等における公的研究費の運営・管理について、実質的な責任と権限を持つ者

2.適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

本学の学術研究の信頼性及び公正性を確保することを目的として、研究者等が遵守すべき行動規範と、公的研究費の取扱いについて規程と要領を定め、機関としてのルールを明確化する。

3.不正防止及び不正行為への対応

(1) 不正防止推進部署の設置

副学長を責任者とする不正防止推進部署を設置し、不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施を行う。

(2) 内部監査部門の設置

副学長を監査責任者とする内部監査部門を設置し、公的研究費の適正な執行を確保するため、毎年度内部監査を行う。

(3) 不正防止及び不正行為への対応手順

研究活動における不正行為への対応について規程を定め、不正行為の防止及び不正行為に起因する問題が生じた場合には適切、迅速に対処する。

〔川崎医療短期大学研究活動に係る不正行為への対応に関する規程 〕

4.相談・告発窓口の設置

公的研究費の事務手続き及び使用に関するルール等の問い合わせ・相談及び本学研究者による研究活動上の不正行為等に関する告発窓口を事務室とする。(告発窓口は、学園人事課にも設置)

【相談・告発窓口】 川崎医療短期大学 事務室

T E L :086-201-5333 (内線:40107)

E-mail:shomu@jc.kawasaki-m.ac.jp

公的研究費(競争的資金)の採択状況

2024年度

科学研究費助成事業

| 所属 | 研究代表者 | 研究種目 | 研究課題 |

|---|---|---|---|

| 看護学科 | 掛屋 純子 | 若手研究 | 前立腺がん患者のService Gap尺度の開発と信頼性・妥当性の検討 |

| 医療介護福祉学科 | 常国 良美 | 基盤研究(C) | 成人期以降の在宅重症心身障がい者を介護する家族の望む看取りを促す看護実践プロセス |

公益財団法人川崎医学・医療福祉学振興会

| 所属 | 研究代表者 | 研究種目 | 研究課題及び行事名 |

|---|---|---|---|

| 医療介護福祉学科 | 時弘 里紗 | 教育研究助成 | 業務用シューズの選び方及び満足度とシューズの提案 |

| 看護学科 | 三宅 映子 | 地域連携・交流助成 | ①認知症サポーター養成講座・交流会 ②認知症サポーターステップアップ講座 ③チームオレンジの交流会 |

2023年度

科学研究費助成事業

| 所属 | 研究代表者 | 研究種目 | 研究課題 |

|---|---|---|---|

| 看護学科 | 掛屋 純子 | 若手研究 | 前立腺がん患者のService Gap尺度の開発と信頼性・妥当性の検討 |

| 医療介護福祉学科 | 常国 良美 | 基盤研究(C) | 成人期以降の在宅重症心身障がい者を介護する家族の望む看取りを促す看護実践プロセス |

一般社団法人日本私立看護系大学協会

| 所属 | 研究代表者 | 助成部門 | 研究課題 |

|---|---|---|---|

| 看護学科 | 河畑 匡法 | 若手研究者研究助成 | コロナ禍での臨地実習における短期大学生の自己調整学習および社会的スキルと実習適応感との関係 |

2022年度

科学研究費助成事業

| 所属 | 研究代表者 | 研究種目 | 研究課題 |

|---|---|---|---|

| 看護学科 | 掛屋 純子 | 若手研究 | 前立腺がん患者のService Gap尺度の開発と信頼性・妥当性の検討 |

| 医療介護福祉学科 | 杉山 斉 | 基盤研究(C) | 尿細管特異的保護機構発現による糖尿病性腎臓病の新たな治療戦略の構築 |

| 医療介護福祉学科 | 常国 良美 | 基盤研究(C) | 成人期以降の在宅重症心身障がい者を介護する家族の望む看取りを促す看護実践プロセス |

公益財団法人日本科学協会

| 所属 | 研究代表者 | 助成部門 | 研究課題 |

|---|---|---|---|

| 医療介護福祉学科 | 居村 貴子 | 笹川科学研究助成 | 介護福祉士養成における教育プログラムの強化 -他職種との連携で必要となる知識獲得のために- |

一般社団法人日本私立看護系大学協会

| 所属 | 研究代表者 | 助成部門 | 研究課題 |

|---|---|---|---|

| 看護学科 | 河畑 匡法 | 若手研究者研究助成 | コロナ禍での臨地実習における短期大学生の自己調整学習および社会的スキルと実習適応感との関係 |

2021年度

科学研究費助成事業

| 所属 | 研究代表者 | 研究種目 | 研究課題 |

|---|---|---|---|

| 看護科 | 掛屋 純子 | 若手研究 | 前立腺がん患者のService Gap尺度の開発と信頼性・妥当性の検討 |

| 医療介護福祉科 | 常国 良美 | 基盤研究(C) | 成人期以降の在宅重症心身障がい者を介護する家族の望む看取りを促す看護実践プロセス |

中国との国際交流

成果をあげている国際交流

海外からも、医療のプロを目指す仲間が集まる

1987年に創設者川﨑祐宣をはじめとする代表団が上海を訪問し、上海健康医学院と友好大学提携協定を結んで以来、同学院との間でさまざまな交流を重ねてきました。

また、2017年より、川崎医科大学・川崎医療福祉大学とともに、3施設合同で川崎学園上海研修を行っています。

IR室の取組

IR室の概要

本学では、教育活動の充実発展に寄与することを目的とし、平成28年からIR室(Institutional Research室)を設置しています。現在は学長直下の組織として、副学長を室長とし、専門職の教員を含む教職員で構成しています。IR室は、教育・研究に関する学内外の情報収集や、学生の学修及び教育の成果に関する調査等を行います。そして、収集した情報を分析し、分析結果を関係部署や委員会に提供することで、大学運営の政策形成及び意思決定を支援しています。

IR成果物

数学IRをきっかけとする教学改善の事例紹介

地球温暖化に対する取組

本学では、地球温暖化に対する取り組みとして、地球温暖化対策ワーキンググループを立ち上げ、対策推進のスローガンとして「ちょっとのガマンで省エネ効果」を掲げています。また、温暖化防止のためにできることを分かりやすくまとめた本学独自の「地球温暖化防止対策マニュアル」を作成しました。一人ひとりの意識や行動の積み重ねが、「省エネに転換した持続発展型の社会」の実現を可能にします。学生の皆さんに実行してもらいたい事項を次に列挙しますので、できることから実行していきましょう。

- 1人1日当たりのゴミ排出量は約1kg、このゴミ焼却により1年間で約80kgの二酸化炭素が発生します。ゴミ焼却量を減らすためにも、ゴミの分別化を徹底しましょう!

- PPC用紙(プリント用紙)の消費量は、平成21年度で約11.4トン、この量の紙を得るために300本の木が茂っている森を消し、生産するために2.6トンの二酸化炭素を排出する必要があります。余分な印刷は控え、再生紙の利用や両面コピーを心がけましょう!

- 3階程度の短い距離のエレベータ使用が1日10回、また利用のために他の階から3階程度呼ぶ回数が1日8回だとすると、1人当たり年間14.5kgの二酸化炭素を排出することになります。エレベータの利用は控え、健康のためにも階段を利用しましょう!

- 使用しない部屋の照明や空調、電気機器類等の電源は切り、こまめにコンセントを抜きましょう!

- クールビズ・ウォームビズを心がけましょう!

- 水道の蛇口を全開にしたり、水の出しっぱなしをしないようにしましょう!

我が国では、平成22年度から温暖化対策として、改正省エネ法が施行されています。この法律では、事業者にエネルギー使用量を前年に比べて1%削減するという努力目標を課しています。本学でも「地球環境を守るために」この努力目標をクリアしていきたいものです。そのためにも皆さんのご協力をお願いします。